美しい色彩。

手描き京友禅

「岡山工芸」で

日本文化の美を実感。

京友禅

約三〇〇年の伝統を持つ、手描き京友禅。

「岡山工芸」は

その色彩豊かな京友禅の着物で、

幾多の女性を華やかに彩ってきました。

心躍るような美しい着物に袖を通せば、

まるで夢見心地。

職人の確かな技を体感してください。

江戸時代から約300年の伝統を持つ『手描き京友禅』の技法を継承し、その製造・販売を行っている岡山工芸。同社は大きく分けて営業部・意匠部・職人部の3つの部署から成っており、それぞれが役割を果たしながら1反の着物を作っています。日本の着物の代名詞とも言える京友禅。扇絵師の宮崎友禅斎によって考案された手描き友禅がそのルーツと言われています。絹織物の白布に絵を描き、布を染め、鮮やかな色彩を表現する京友禅。その工程は10以上に分かれ、細かく専業・分業化されています。

1枚の着物は色・柄・コンセプトなどの打ち合わせを含め、仕立てるのに約半年はかかるとされています。受注品であったとしても、ある程度の組み立てやバランスを取るのに時間を要するからです。

まず、はじめに行われるのは何を造るかを考える工程。リサーチを行い、鉛筆を用いて手描きでデザインを起こしていきます。オリンピックに参加する各国をイメージした着物を制作するプロジェクトにおいて振袖の制作を受注した際には、国の歴史や花、産業など特徴的なものを調べ、細かくデザインを決めていかれたそうです。次の工程は図案。紙の草稿を実寸大で作っていきます。現在に至るまで、1万8,000柄の図案が作られてきたという同社。これまで図案は紙の箱に入れて保管されてきましたが、古くても素晴らしい柄はたくさんあります。それを有効活用するため、元の図案を機械でスキャンし読み込んでデジタルデータ化。古い図案を新しい柄の制作にも取り入れるなど、伝統を最新の技術に落とし込み融合させています。次の工程では、色付の図案が作られ、それを元に生地の発注が行われます。同じシルクの白生地でも織り方によって地模様が出たり、金糸銀糸がミックスされていたり、織りの種類は多岐に渡ります。その中からデザインにぴったりの生地が選び抜かれ、デザインの全貌が完成します。生地が決まると図案を元に下絵が描かれ、そこに糸目糊置きが施されていきます。伏せ糊や地染め、蒸しや水元といった専門的な工程を経て、彩色(挿し友禅)で柄に色付けが行われ、友禅に彩が加えられます。その後印金や刺繍などの装飾が施され、京友禅が完成します。それぞれの職人が自分の工程を受け持ち、1反の染め物がリレーのバトンのように職人の手から手へと受け渡されていくのです。

〒612-0029

京都市伏見区深草西浦町8-2-2

TEL 075-643-4317

www.okayama-kougei.com

岡山武子 日本初の「京友禅」女性伝統工芸士・京の名工(写真左)

女性で初めて京友禅の伝統工芸士の認定を受けられた岡山武子氏。大沢公房で陶器の絵付けに従事するも、京友禅に惹かれ染織の道を独学で歩むことになりました。その後研鑽を重ね、京友禅大会にて京都府知事賞を受賞。平成6年には京友禅の分野では初めて夫婦揃って伝統工芸士に認定されました。岡山武子氏デザインの着物は柔らかな味のある色づかいと斬新なデザインが高い評価を受け、『武子夢きもの』として人気を博しています。また、岡山武子氏はかねてからの「京友禅の美を海外に広めたい」との想いを叶え、パリ・コレクションに手描き友禅の着物を出展。パリ在住の日本人デザイナー・立野浩二氏が岡山工芸の着物を洋装に仕立てた作品も発表され、話題を集めました。その後も岡山武子氏は日本オランダ交流400周年記念の式典に着物を展示されるなど、海外へ向けて日本の伝統文化を広く発信。女性が最も華やかに美しく見える着物づくりに尽力されています。

岡山摩紀 手描き京友禅「岡山工芸」代表取締役社長(写真右)

岡山摩紀氏は手描き京友禅伝統工芸士の両親のもと1968(昭和43)年、京都に生まれました。大学卒業後2年間IT企業に勤め、実家・岡山工芸へ入社。意匠・営業のセクションを担当され、2013(平成25)年から代表取締役社長を務められています。

東京オリンピック誘致の際には視察団へのおみやげとして、同社の透け感のある撫子柄の反物をストールに仕立て直し。京友禅の新しい形を模索し、現在では着物にとどまらず数珠入れや袱紗などといった和装飾小物にも力を入れ、製造・販売されています。新しい京友禅の魅せ方を展開しておられる同社。岡山摩紀氏は「日本人でも中々できない体験を通して、現在もリアルタイムで動いている300年前から続く技法を体感して欲しい」とおっしゃられています。

いろいろな技術を持った職人が集結して出来上がる1枚の着物。その匠の技を、さまざまな形で感じてください。

手描き京友禅コース

今回の体験では、職人が本番で用いる幅の生地を使って京友禅の工程を体験することができます。また、他ではできない「糸目糊置き」の工程など、本格派な体験をお楽しみください。

1.糸目糊置き

決められた箇所に模様を描いていくため、布の位置を正確に測り、糊置きしていきます。ガラスの机の上に図案を置いて、さらにその上に白生地を置き、下からライトで照らして生地に映った線を糊でなぞっていきます。

紙の袋に先金(サキガネ)を付け、そこから糊を出していきます。一見簡単そうに見えるこの作業は、出て来る糊の線が太くなったり細くなったり、線を均一に保つことがとても難しい作業。この糊が彩色の際の防波堤となり、色の滲みを防いでくれます。隙間が空かないよう、注意しながら糸目糊置きを行っていきましょう。

2.彩色(挿し友禅)

友禅では柄ごとに色が緻密に決められているので、1人の職人が全ての着物の色を作り、彩色の職人に渡していきます。色の配合は職人の腕の見せ所。さじ加減で絶妙な色を合わせていきます。

10万色にも及ぶ色の中から厳選した6色を使用して、友禅の彩色を行っていきます。糸目糊置きと地入れ(生地の裏から軽く揮発油を噴霧し、糊を生地の中まで浸透。防染効果を高めるために行なうもの)を施されたものに、色をのせていってください。下からヒーターで生地をあぶりながら行うことで、染料が滲みにくく、色の発色が良くなります。

お土産

見て美しいのはもちろん、着てさらに美しく心までもを彩ってくれるのが着物の最大の魅力です。普段は直接販売を行っていない岡山工芸の貴重な着物を、この機会に是非お持ち帰り下さい。

早春

こちらは糸目糊置きをせず、直接生地に彩色が施されているタイプの「無線友禅」の作品。背景にぼんやりと見える幹は「濡れ書き(濡らした生地に絵筆で模様を描くもの。濡れ描きには伏せ糊をせず、水分を補いながら何度も色を重ねて仕上げます)」と呼ばれるぼかしの技法が施され、その遠近感が立体的な奥行きを表現しています。白梅などが描かれた、春の訪れを感じられる1着です。

月光‐ノクターン‐

こちらも「無線友禅」の技法が用いられた作品で、『早春』同様「濡れ書き」の技法も施されています。

『月光‐ノクターン‐』最大の特徴は、生地自体に地紋が入っているという点。月明りに照らされる鮮やかな紅葉と、煌めく水面の流水。秋の月夜をイメージした、艶やかな着物です。

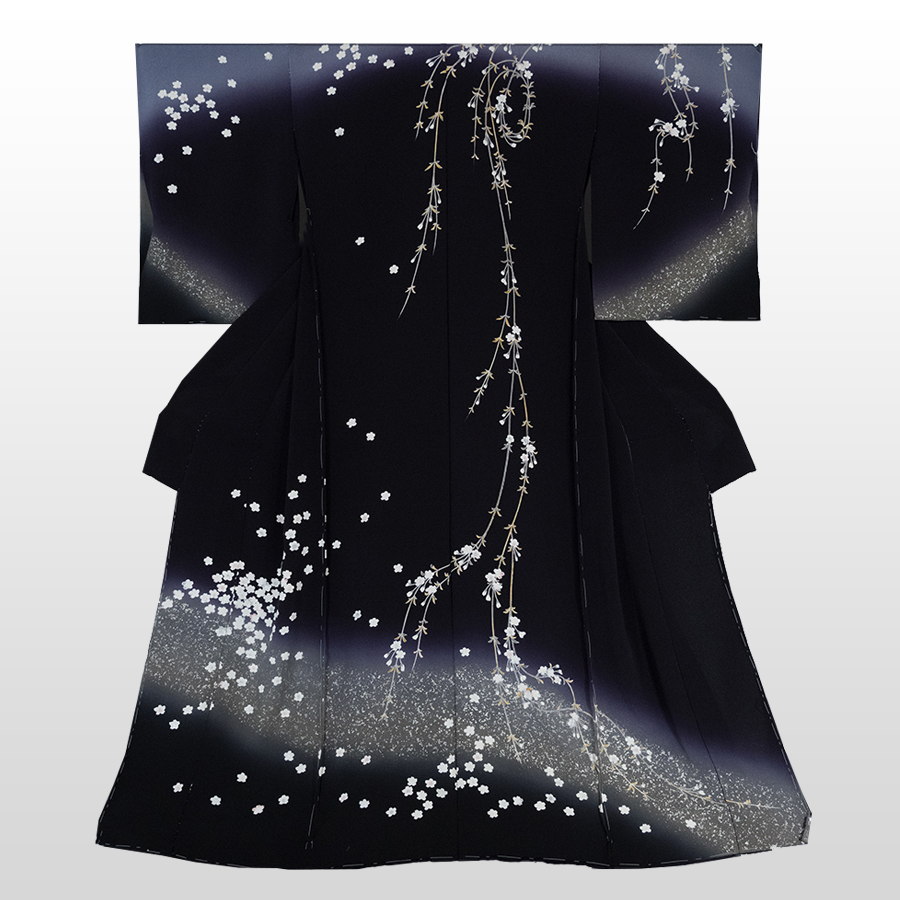

しだれ桜

岡山武子氏がご自身でしだれ桜をスケッチしてデザインされたと言う、岡山工芸の代表作。生地はちりめんを使用。銀箔が施された天の川にしだれ桜が舞う、春の夜をイメージされた着物です。

花びらの「舞う」「散る」「揺らぐ」「流れる」という動きを表現されたという着物は、人の動きに合わせて着物も同じように動いているかのよう。暗いところで着用すると桜の白い模様が浮かび上がり、美しい着姿を演出してくれます。